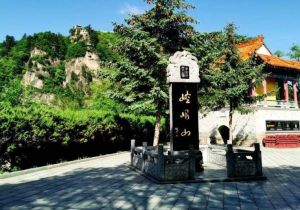

崆峒山

崆峒山是位于中国甘肃省平凉市的一座山脉它也是古丝绸之路西口的要塞,所以它有“西来第一山”西镇奇观”的称呼。海拔1456~2123.5米之间,垂直高度为667.5米,总体规划面积84平方公里。

崆峒山风景区属温带半干旱大陆性季风气候,冬春季寒冷干燥,夏秋季温暖湿润,同时具有典型的丹霞地貌。崆峒山是道教的发源地之一古代的许多皇帝都会游览崆峒山,或询问神仙,或举行冥想仪式。其文化景观一直在持续建设中自秦汉以来,亭台楼阁,寺庙,寺庙,宝塔和钟声相继建立,遍布山峰,山上的景点被称为“崆峒十二景”通过近几年的修缮,崆峒山基本恢复了它一直以来的称呼“九宫八台十二院”四十二栋楼2。包括朝天门、上天梯、皇城、中台、雷声峰等。

2007年,崆峒山荣获中国首批AAAAA级旅游景区称号。此外,崆峒山还获得了国家地质公园、国家自然保护区、国家重点风景名胜区等称号。

自然地理

位置

崆峒山位于中国甘肃省平凉市崆峒区,地处祁连造山褶皱带东缘,西邻鄂尔多斯地台和贺兰山—六盘山褶皱带南段是六盘山东南部小关山的支脉,是鄂尔多斯盆地与六盘山的过渡带。它有一只鸟 Xi的视角东至安,西至兰州,南至宝鸡,北至银川,地理坐标在106° 33°之间′~106°41′E、35°35′~35°42′N之间。

气候

崆峒山属温带半干旱大陆性季风气候,冬春季寒冷干燥,夏秋季温暖湿润。总的来说,崆峒山气候温和,雨季集中,日照充足。崆峒山的无霜期为160天,每年10月初出现初霜日,次年4月底终霜结束。根据气候学划分四季的标准,崆峒山的平均气温为10 ~ 22摄氏度为春季,高于22摄氏度为夏季,22 ~ 10摄氏度为秋季。根据相关数据的统计结果表明:年平均气温呈上升趋势,寒冷日数减少。降水分布不均匀由于山脉的影响,崆峒山东西两侧的降水差异较大山的迎风坡的降水量比背风面的多东侧年平均降水量为630毫米,西侧年降水量仅为420毫米。

崆峒山夏季受东南季风区北缘影响,高空受印度西南季风影响降水相对集中,夏季占全年降水总量的80%更多,在夏季,降水集中在7、8、在三个月中,这一时期的降水量占全年总降水量的25/3。特别是在7、八月盛夏,降水频繁且不均匀。冬季全市受蒙古极地气团影响,降水稀少,平均季节降水量仅占全年降水量的2%

地质

根据地质学家的研究,在中世纪强烈的造山运动中,今天 崆峒山南部和中国东北、中国西南部形成了山间盆地,粘土被雨水冲走、砂石在盆地内堆积沉积,在高温高压条件下胶结成紫红色砾石,称为崆峒山砾岩。侏罗纪初期,这一地区受到地质运动的影响,地壳上升,产生了许多新的山谷和山峰经过长期的风雨侵蚀和流水切割,形成了各种丹霞地貌。崆峒山的地质构造是由三个平行的褶皱轴和逆冲面组成的复合背斜崆峒山位于太统山,殿洼—大台子背斜和小黄峁[mǎo]山—三关口—在安山和背斜之间,它是一座古城—崆峒山—作为宋庄向斜的一部分,次级断层发育。该地区有奥陶系地层出露、二叠系、三叠系、白垩[è]系、古近系、新近系和第四系等,缺二郎、泥盆系、石炭纪和侏罗纪地层。

在地层剖面上,半马山剖面由下白垩统和尚铺组组成(K1h)这些图案呈条状排列。崆峒山南台赤壁是发育在下白垩统三桥组地层中的断崖悬崖高耸,相对高度差为301.7米,其整体颜色为红色,是崆峒山地区断裂构造活动最典型的代表。东台绝壁也是断崖,高耸的悬崖上部陡峭裸露,属于下白垩统三桥组(K1)地层层面略向西倾斜,中下部略被植被覆盖,为三叠系上三叠统延长组(T3Y)地层,地层似乎倾向东部,下部是正真湖。此处的三桥组(K1)与延长群(T3Y)两套地层为不整合接触,其边界(面)远看较明显。

崆峒山丹霞峰石的形成是一条断层、崆峒山丹霞峰石的发育是多种动力地质作用共同作用的结果,反映了该地区断裂的活动性、节理的发育程度;丹霞洞穴主要发育在白垩系地层中,多位于白垩系与三叠系的不整合界面上。本区下白垩统三桥组、上三叠统嘎利亚群紫红色砂砾岩是由中国已知最古老的紫色岩石组成的红红色地貌。

地貌

崆峒山由数十座山峰组成,被南北两个峡谷环绕前一个峡谷的谷底是水镜的上游,后一个峡谷的谷底是焉支川,两水在山的东侧汇合。崆峒山位于陇陇山脉东南部在特殊的地理位置和气候条件下,其顶部平坦,中部陡峭,底部缓慢在强烈的构造活动中,通过断层和节理的构造活动,它沿着断层的方向塌陷并向后坠落,从而形成峡谷。

崆峒山有“五台”,即东台、西台、南台、北台、中泰,其中以中部山峰中泰最为突出。据有关学者分析,“五台”它是一种由剥蚀作用产生的沙漠地貌,是由中国已知最古老的紫色岩石组成的淡红色地貌。崆峒山境内的泾河及其分支河谷系统纵横交错并逐渐扩展,形成了一套地形非常复杂的河谷系统,在中央台地的大部分地区形成了完整的河谷系统,并形成了一座孤峰、平台、悬崖和其他地貌类型。

水文

崆峒山境内的泾河纵横交错,其支流河谷系统,玩转郑峡、龙须沟、月石峡谷,在寺沟以北、板桥沟,依山谷或群山。崆峒山郑丹峡,也被称为夏倩,是泾河源头的主流,因为泾河被切断用于防洪和灌溉。有诗这样形容:停留在日落时分,在午夜闻古筝。大山之志,行云流水。崆峒山月石峡从中泰南侧流下,水通过紫霄宫前的小溪流入崆峒山水库。

植物

截至2023年,崆峒山共有维管植物708种,其中蕨类植物25种;裸子植物12种;被子植物671种。崆峒山的植物主要来自华北地区,其中山杨是华北地区的植物区系成分、榆、毛樱桃等。崆峒山次生林资源丰富,以阔叶落叶林为主,交织着常绿针叶林和针阔混交林。灌木种类繁多,主要优势植物为山杏、毛樱桃、黄蔷薇、中层植被由锦鸡儿等90多种植物组成。藤本植物很少,包括盘叶忍冬、粗柄铁线莲等10余种;草药有30多种;还有许多蕨类植物共同为第三层植被铺平了道路。有数百种野生药材,包括当归、天南星分布广泛。崆峒山不仅有丰富的高等植物,还有很多菌类,比如猴头菇、木耳、灵芝等都有生长。

动物

截至2010年,崆峒山已知植物1000多种,已知动物300多种,其中珍稀野生动物70多种,秃鹫被列入国家野生动物保护名录[jiù]金雕、雀鹰、鸱鹗[ è]长耳号、白鹤、金钱豹等。崆峒山的爬行动物中有龟、鳖、虎斑颈槽蛇、白条锦蛇等。鱼类有鲢鱼、鱅鱼、团头魴[fáng]麦穗鱼、棒花鱼等。该自然保护区分布有石松科植物56种、豆蛾和葡萄蛾等。鸟类有黑鸢、北红尾鸲[qú]珠颈斑鸠、灰斑鸠、普通翠鸟、噪鹃、白头鹎[bēi]林鹬[yù]斑鸫[dōng]等。

园区布局

崆峒山以其八大建筑九宫十二院和72个石屋洞穴而闻名其杰出人物是“八台九宫十二院”山上有风景名胜,被称为“崆峒十二景”,分别为:香峰斗连、仙桥虹跨、笄[jī]头叠翠、月石含珠、春融蜡烛、玉喷璃,河东苑韵、凤山彩雾、广成丹穴、元武针崖、天门铁柱、中台宝塔。崆峒山风景区可分为郑丹峡、胭脂峡、五台、五大景区香山和十万大峡谷。郑丹峡风景区位于崆峒山东南部,毗邻郑丹湖,景区内有宣和洞、问道宫、一线天、八仙台等景点;胭脂峡景区位于崆峒山西北部,景区内有一座天桥、胭岩插翠等景点;五台风景区位于崆峒山东北部,有“五台”同等吸引力 ;十万大峡谷景区位于崆峒山西南部,景区内有一座帝都、玉皇楼、棋盘岭、磨针观、上天梯等景点;香山风景区位于崆峒山西部,景区内有香山寺、药王洞、 于震宫和其他景点。

主要景区

玄鹤洞

宣和洞位于文门宫东南的东台崖上,直径约两米,距地面约500米。洞内招鹤厅上挂有对联“白云依稀归,宣和想象飞”现代书法家于右任书写。据传闻,栖息在宣和洞中的鹤最初是两个仙女,一男一女,住在广程子的前面他们因为朝夕相处而产生了感情当广化为仙身回到仙界时,由于他们未完成的习俗,他被广点化成一对鹤,住在宣和洞中。清顺治十三年,平凉知府王游山时看到这对仙鹤,赋诗一首,名为《崆峒元鹤记》现存石刻在紫霄宫;清代官员李瑛也曾在崆峒山看到两个玄鹤飞舞他写诗说:玄鹤高飞唳[lì]蔚蓝的天空,清澈见底;有不朽的鸟在时代,所以为什么不 你今天不传播这个消息吗?

问道宫

文公位于崆峒山南台下,泾河岸边,河道狭窄,水流湍急文宫建在河边。有传言说,人们一踏进文的大门不管外面的海浪声有多响,他们都被隔绝了,甚至没有一点声音。传说黄帝问余光城子时,原来是在这里的一个山洞里。泾河的龙军得知此事后,急忙前去拜谒,想听听广成仙大师的宣讲。谁知道他进入洞穴后,呼吸声就像许多河流的波浪声无论黄帝听得多认真,他也听不见广程子说的话于是,他要求仙人遵循法令,并命令多河龙军退出门外许多河流的龙军不得不撤退,从那时起,他要求将宫殿与河流的声音隔离开来。宫殿里有一个走廊屏风黄帝问正殿三层小楼。石碑“鼋[yuán]驮碑”大约五英尺宽,三英尺高,它矗立在这里。这块石碑高八英尺,历经800多年的风雨,仍然完好无损。

八仙台

八仙台位于中泰西下,面积500多平方米它的东南南北都面临悬崖峭壁,只有南面与蜡烛峰底部相连从远处看,它像一个八卦图,西边与蜡烛峰底部相连它是以八仙 访问这里。舞台上有两座古老的建筑,一座叫八仙大厅,东大厅西面有三座塔楼,六个侧翼后来,它倒塌了,现在只有靠近旧址西边的一堵墙留在那里。后来,新建成的三翼仍然完好无损,并由道士看守。

胭脂峡景区

西平台海拔1932米,台面狭窄,为齐云寺所在地。由于西太周围地区地形复杂,森林茂密,秋云萦绕,因此有“栖云”之称。道路左侧的悬崖上刻有清末平凉知府王学义的碑文“栖云”二字。元代有一座古刹,清乾隆年间重建,名为四方三圣佛殿现在我们看到的建筑是2000年重建的寺庙,里面供奉着三位西方圣人,即彩色阿弥陀佛观音菩萨和大趋势菩萨。西台登皇城还有一条捷径,蛇身崖,也叫风筝翻身。

通天桥

田童大桥南面与狮子岭相邻它是一座通往天台山的悬索斜拉铁桥桥长74米,面临100多米深。天台山与狮子岭相连,天台山四周悬崖峭壁,极其危险,很少有人去古人称这种场景为“狮子望天台”

胭岩插翠

闫妍茶翠位于胭脂峡景区南面的悬崖边上,地势险要在高耸的悬崖附近的岩石中,有几棵奇怪而高大的松树,它们经历了风雨的洗礼,但仍然苍翠高大、傲然独立,成为胭脂峡的一处景点,因此得名“胭岩插翠”

中台

中泰,位于整座山的中心,是通往各个景点的必经之地和主要便道的交汇处它地势平坦,视野开阔东西南北四个平台像莲花一样向四面八方展开,最高点海拔1927米。拥有三皇楼、崆峒山庄和“胡耀邦提崆峒山纪念碑”等著名碑铭。这里也是崆峒山的游客集散地之一,游客在这里购物、休闲、餐饮和住宿的集中场所。

东台

东台,西邻中泰,最高海拔1896米,南面、东、北三面有陡峭的悬崖,东有宣和洞,西南与南台相连,西有云雾缭绕的香山在东部,您可以将平凉古城和泾河两岸的王家山和太童山尽收眼底。古建筑“卧观平凉”就坐落于此。东台是观日出、平凉市的云海和夜景都是不错的地方。

西台

西平台海拔1932米,台面狭窄,为齐云寺所在地。由于西太周围地区地形复杂,森林茂密,秋云萦绕,因此有“栖云”之称。道路左侧的悬崖上刻有清末平凉知府王学义的碑文“栖云”二字。元代有一座古刹,清乾隆年间重建,名为四方三圣佛殿现在我们看到的建筑是2000年重建的寺庙,里面供奉着三位西方圣人,即彩色阿弥陀佛观音菩萨和大趋势菩萨。西台登皇城还有一条捷径,蛇身崖,也叫风筝翻身。

南台

南台,从紫霄宫门前走下台阶,东南方向有一条小路通往南台。南台古称南峰,峰顶平坦,面积约四五亩在唐宋时期,这里有高耸的寺庙和古代哲学家霍尔斯。清末至民国,由道士主持,改名为田童庙,并增建了丘祖堂,供奉长春真人丘处机。1958年后,所有的建筑都被拆除了,现在只剩下几千年的古柏和珍珠。你可以在南台观看水库游艇,这是一个休息和玩耍的好地方。

北台

北台,也叫莲花寺,位于中台以北,是僧尼居住的地方。据碑文记载,北台最早建于唐代贞观年间它是崆峒山五台寺之一该寺庙被古松环绕,面向东西深处,地势险要,视野开阔是丹霞地貌的绝佳观赏点之一。古时建有观音堂、西方三圣殿、莲花寺等。

皇城

皇城(太和宫),位于崆峒山主峰马鬃山,地处儿童 宫(即天仙宫)在皇城东侧,是整座山道教的主要建筑它是崆峒山保存最完整的明代建筑群,共有灵官殿一座、太白殿、献殿、无量祖师殿(真武殿)凌霄殿、药王殿、天师殿、太上老君楼有八个大厅。明朝嘉靖年间,它是由驻扎在平凉的王翰和他的妻子郭捐赠建造的。它占地约200平方米,建筑风格是在寺庙上建一座寺庙、殿内有殿、殿后藏殿。它被认为是寻求儿孙的特别有效的地方,因此是皇城景区中最受欢迎的地方。

玉皇楼

玉皇楼位于真武殿也称为凌霄殿后面,真武殿是供奉道教最高统治者玉皇大帝的,两侧是金玉良缘寺内还立有四尊雕像,山墙上有两幅壁画,分别是掌管生死的北斗七星和南斗六郎。道教崇拜的最高神是老子标准普尔quot一气三清quot,也就是玉清和元石天尊、上清灵宝天尊、太明确的道德佛,其次是“四御”,即玉皇大帝、北极度紫微大帝、南极度勾陈大帝、后土皇地祗[zhī]玉皇大帝是第一位,被认为是真正的统治者,因此被供奉在最高的地方。

棋盘岭

棋盘岭,又名铁骑坪,位于雷圣峰建筑群底部,面向铮鸣峡隐约可见泾河自西向东流,因广成子与赤松子博弈而得名。棋盘岭三面朝天,面积约360平方米平台中央耸立着几棵千年古松。在今天的棋盘上 崆峒山上有一个古朴的青石棋盘,旁边是一个伞状的古松,已屹立数千年“观棋松”相传是光和迟松子两位神仙经常下棋的地方。山脊上还有三座寺庙和菩萨殿。

《棋盘岭碑记》,矗立在四海龙王庙,描述了:相传轩辕灯在崆峒问道,崆峒是第三代建业之地,但他遇到第二位仙人时,下了一盘棋,到达道后返回后人称之为棋盘岭,石室是广成子的修行之地。后人还为棋盘岭写了一首诗:洞仙留下了一个石头棋盘,人们在安静的地方看着它;谈十九路黑鹭千年来云寒;坦如方罫[guǎi]自然是平的,不允许任何人非黑即白;唯紫阳吸野鹤,沧桑寄闲情。因此,棋盘岭被称为“天下围棋第一地”。

磨针观

磨针观位于蓝韵亭之上,建于明嘉靖年间它是一座六边形重檐砖石结构建筑,是山上保存完好的明代建筑。这是为了纪念李山 的母亲“铁杵磨成针、功到自然成”触摸无量祖师修得正果的地方。在景观中,有彩色雕塑,如子琪袁俊研磨杵以教育神灵的雕像,墙上的彩色景观人物悬挂雕塑和顶部的佛教六字真言:唵[ǎn]嘛、呢、叭、弥、哞”它被认为是俯瞰崆峒山风景区中部和东部景观的最佳地点之一。

上天梯

上天梯建于唐代贞观年间,由崆峒山祖师仁智禅师开凿它的名字源于宗教达到天堂的含义。梯子就是登顶隧道,石峡壁里的砖石就是梯子、它在清代进行了修复,并在改革开放后进行了三次修复,形成了现在的规模,长80多米,宽2.5米左右,369级以上,三星3级,66大顺6级,99比1级9级。在梯子中间的悬崖上,有“黄帝问道处”中间部分的左侧是石雕“棋盘岭”山路危险处有铁柱和铁链保护。这个梯子的倾斜度是45度、65度和75度,民间经常有这样的诗句来形容天梯:一寸只是一步,天门攀铁柱,只有在这里旅行才能到达天堂。

香山寺

香山寺位于香山峰北,宋元以后几经废立民国29年,道士李成顺集资重建观音寺,但在1958年被毁。20世纪80年代初,任主持重建了大雄宝殿,殿内绘制了十六臂观音像,并将青狮分为两部分、文殊与普贤白象像。香山寺虽然称“寺”,历来由道士担任住持,这也是崆峒山特有的文化现象。

药王洞

王耀洞位于盛蕾峰底部,始建于明朝。洞内塑有“药圣”孙思邈“坐虎针龙”像以及扁鹊、华佗 美国丰富多彩的雕像一直是求医问药者的礼拜场所。20世纪90年代初,在牌面东侧的北石洞内开凿了一个洞,周围的洞与明珠廊相连,洞顶在东面建有三大殿。寺后建筑北面有3座崖翼,上下一体。王耀庙门口悬挂对联“仙药医山虎,仙术助生海外龙”

遇真宫

于震宫位于王耀洞穴上方在明朝,被封在平凉的汉王凡是根据神话中的真武大帝的故事建造的,模仿武当山的模式,五莲的创始人被供奉在中间、太乙救苦真人、一幅真实的妙龙画像,寺庙内壁上刻有壁画,展示了无量祖师的真实画像和徒弟的画像。

热门事件

2020年8月8日由甘肃省文化和旅游厅、甘肃省文化艺术界联合会、中共平凉市委、平凉市人民广播电台主办美国政府“交响丝路,问崆峒”平凉崆峒文化旅游节开幕式暨“写意关山唱梯田”主题晚会成功举办。

2020年10月4日在甘肃省文化旅游厅举行“陇上记忆-我的记忆展走进了崆峒山景区”活动中,陇东南最具特色的非物质文化遗产齐聚崆峒古镇。参加展演的非遗传承人均为陇东南地区各级非遗项目代表性传承人。

2021年5月16日,2021年全国群众登山健身大会在崆峒古镇举行(崆峒山站)和平梁第八届登山挑战赛吸引了来自全国各地的4000多名专业运动员和登山爱好者参加,共同分享户外登山的快乐。

2022年12月23日甘肃省文化和旅游厅组织“如意甘肃就在眼前”网络媒体宣传推广团前往本次活动的最后一站平凉市崆峒区,探寻养生文化,体验崆峒美景。

景区荣誉

1994年,国务院授予崆峒山“国家重点风景名胜区”称号。

1995年,中共甘肃省委授予崆峒山“甘肃省爱国主义教育基地”称号。

2001年,中共甘肃省委宣传部授予崆峒山“甘肃省爱国主义教育示范基地”称号。

2001年,国家旅游局授予崆峒山“国家AAAA旅游区”称号。

2002年,崆峒山通过IO9001认证、IO14001质量、环境管理体系国际认证。

2003年,由崆峒山最具代表性的景观组成的第《崆峒山》号特种邮票登上“国家名片”

2004年,国土资源部授予崆峒山“国家地质公园”称号。

2007年,中国民族文化促进会旅游文化研究中心授予首批崆峒山“中国旅游文化示范点”

2007年,国家旅游局授予崆峒山“中国首批AAAAA级旅游景区”称号。

2008年由中国民族报社主办、新浪旅游频道授予崆峒山“中国道教文化十大旅游景点”称号。

2017年,崆峒山夺冠“2017年中国 最吸引人的旅游景点是什么”

开发保护

开发

1994年,崆峒山的正面完工、后山山门建设、加固了崆峒山的正面、后山、香山道路、中台停车场、桃花坪停车场、修建15个景区和景点道路、改造架设了供水、供电管线、购买和安装环保厕所、建造一个游客咨询中心、基础设施,如医疗急救中心和古董个体户在台湾和中国、景区新增游客安全防护设施和双语标识、道教和佛教都新建了法隆寺、观音堂、通天桥、飞升宫、王母宫、有文东宫等35个景点。

2004年建立崆峒山国家地质公园,2005年建立国家级自然保护区,崆峒山部分地质遗迹保护措施进一步落实。与此同时,地质灾害调查和治理力度加大,地质地貌、岩性、地层时代等基础研究逐步深入,基础设施建设进一步受到重视公园内的主要景点基本上由道路直接连接为了引导和保护游客的安全,创建了一个导游图、警示牌、设置了一个解释性标志。

2010年,宝中铁路、随着西平铁路的建成,甘肃平凉崆峒山等景区与西北其他景区融为一体在铁路的帮助下,平凉旅游产业发展迅速旅游业年综合收入已超过10亿元,成为平凉经济的四大支柱之一。

2013年,崆峒山国家地质公园规划报告显示,规划建设总面积约84平方公里,共有58处地质遗迹后来,李俊和其他人证实,这一数据应该再增加96件文物在154处地质遗迹中,有95处丹霞地貌和地质构造、在外部动力地质作用下的地层剖面6处,地质灾害13处。

保护

2014年崆峒山建立地质博物馆,提高了地质公园的科研和保护水平。近年来,公园地质遗迹保护区划已完成并分级、分区保护。还通过印刷小册子,普及地质知识,刺激人们 自觉保护地质遗迹的意识。

2015年,太统三三五四东山国家级自然保护区积极开展古树名木资源调查工作,主要调查整个保护区内古树名木资源的生长情况、周边环境、害虫入侵等。同时,开展古树名木保护宣传活动,建立健全古树名木档案。通过调查,全面摸清了保护区内古树名木资源总量、种类、分布情况,总结古树名木管护经验,分析古树名木保护中存在的问题及原因,提出加强古树名木保护的对策。

2016年8月30日,泰通—崆峒山保护局森林火险区视频监控系统通过项目验收,该系统位于太铜山、后河、在程子等进山入林的主要路口和森林火灾易发区设置6套视频监控设备,实现监控区域24小时全覆盖监控和系统自动抓拍、录像和远程呼叫等,系统可以消除死角、及时发现火灾和动态监测人类活动发挥了积极作用,同时与地面监测巡逻力量相辅相成,对滥猎产生了负面影响、对乱采乱伐等破坏森林资源的现象能够及时发现和查处。